Mot clé : terroir

Mot clé très utilisé : marché public

Mot clé peu utilisé : permanence

Mot clé peu utilisé : mediatheque

Mot clé : population

Mot clé très utilisé : plan

Mot clé moyennement utilisé : ferme

Mot clé : deuxième

Mot clé peu utilisé : d

Mot clé : garderie

Mot clé moyennement utilisé : déchetterie

Mot clé moyennement utilisé : mairie

Mot clé moyennement utilisé : déchet

Mot clé peu utilisé : manifestation

Mot clé peu utilisé : médiathèque

Mot clé souvent utilisé : patrimoine

Mot clé : vacances

Mot clé : seniors

Mot clé souvent utilisé : maison

Mot clé moyennement utilisé : déchets

Mot clé : alsh

Mot clé : calendrier

Mot clé : commissions

Mot clé souvent utilisé : actu

Mot clé souvent utilisé : truch

Rendez-vous à la Maison du Kochersberg. Vous pourrez y découvrir les expositions du moments. Ces expositions sont à découvrir aux horaires d'ouverture de la Maison du Kochersberg.

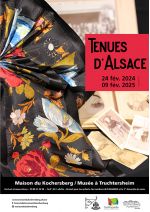

Exposition : Tenues d'Alsace

Exposition : Tenues d'AlsaceJusqu'au 9 février 2025

Cette exposition vous fera découvrir les costumes alsaciens, patrimoine important de la région Alsace. Des visites guidées pour les groupes vous sont également proposées sur demande et sur réservation.

Dis-moi comment tu t’habilles et je te dirai qui tu es !

En observant les costumes vous saurez définir la région d’origine, la religion, le statut (jeune fille, mariée, veuve) et l’aisance financière des dames tirées à quatre épingles, présentes dans le cortège. Jeune fille, jeune mariée, femme d’âge mûr ou femme enceinte, elles ont toutes revêtu leur robe de fête au corselet cintré et jupe ample à plis canons, même la femme enceinte ! Comment fait-elle pour ajuster sa robe à son ventre arrondi ? Vous le découvrirez en venant visitez l’exposition !

Rubans colorés, à motifs fleuris ou écossais

Composée d’un bonnet et d’un ruban, la coiffe peut être noire mais elle peut également être très colorée ! Parsemées de fleurs champêtres sur fond noir ou ivoire, réalisées en tissu écossais ou rayé, ces coiffes font la fierté des jeunes filles catholiques du Kochersberg. Elles pouvaient même être bordées d’une fine dentelle ou de franges qui virevoltaient au vent. Dès qu’elle avait la bague au doigt, la jeune mariée catholique remplaçait son ruban fleuri par un ruban noir. Ainsi, jeunes mariées, catholique et protestante portaient toutes deux des coiffes noires… différentes ! Comment les reconnaître ? Vous le saurez en visitant l’exposition !

Jusqu'au 5 janvier 2025

A l’étage, une exposition sur les jardins alsaciens d’hier, d’aujourd’hui et de demain. Notre rapport au jardin a tellement évolué depuis 15 ans qu’il nous a semblé opportun de vous emmener dans ce monde merveilleux de couleurs et de senteurs. Le jardin, petit ou grand, est devenu un lieu à usages multiples ; nourricier, lieu d’agrément, lieu de rencontres festives ou de méditation, propice aux activités physiques ou au repos, à la préservation de la nature ou au concours pour le plus gros légume. Il est soumis à des effets de mode.

Venez découvrir à la Maison du Kochersberg, la passion du jardinage et ses différentes facettes. Quelques surprises vous attendent. Vous y serez accueillis par de sympathiques épouvantails qui vous racontent l’histoire et la passion des jardins.

Le Trèfle, 32 rue des Romains - 67370 Truchtersheim

Tél : 03 88 69 76 29 - Fax : 03 88 69 73 10